京胡伴奏該不該看譜

藝術(shù)的發(fā)展離不開縱向繼承與橫向借鑒,這個總體的藝術(shù)發(fā)展規(guī)律。沒有繼承就會失掉傳統(tǒng),便沒有歷史的延續(xù),而成為無源之水;沒有借鑒,就談不上藝術(shù)的發(fā)展。

在民樂二胡界,曾一度否定對民族音樂傳統(tǒng)的繼承,那么,就只有借鑒,二胡作為拉弦樂器唯有在西方小提琴的演奏技法中,尋求發(fā)展道路,甚至把二胡變成了“二弦小提琴”,緊步西方音樂的后塵,脫離了中華民族深厚的民族音樂傳統(tǒng)。

而在京胡界卻與之相反,如果誰談創(chuàng)新與發(fā)展就是否定傳統(tǒng),誰改前人的東西就是“欺師滅祖”。如在京胡伴奏“看譜”與“不看譜”的問題上,無論是專業(yè)劇團還是“票房”都存在著一個不成文的規(guī)定:那就是胡琴師面對諸多行當和流派紛呈的京劇唱腔,都要“背腔”、“背譜”伴奏。否則就視其為“外行”。更使人難以理解的是,在京劇理論界,有的專家也把“看譜子、拉譜子的方式”,定性為“誤國誤民”。這與一個具有博大精深藝術(shù)體系和在世界藝術(shù)舞臺上具有輝煌形象的京劇及其音樂藝術(shù)來說,從理論闡述和學術(shù)研究方面顯得極不相稱,有待更新觀念,尋求京劇音樂繼承和發(fā)展的新途徑。

徐蘭沅先生

對于京胡藝術(shù),繼承民族音樂傳統(tǒng),沿襲中國民族民間音樂“口傳心授,師徒相承”的口頭傳播方式和“向無曲譜,只沿土俗”的民間性特征,是無可非議的。徐蘭沅先生曾說:“京劇里的唱是有‘法度’而無定譜,……每一個演員都有自己表達感情的唱腔,胡琴的托腔不能有絲毫之差。”(《徐蘭沅操琴生活》)黃天麟先生也說:“胡琴到什么時候也是隨手,是隨著演員的,勁頭大小,拖腔長短,都要密切地注視著演員。比如《二進宮》的徐延昭,一出戲都給琴師一個后背,看不見嘴型,你又聽不見他的聲音,就只能看他的肩膀和盔頭,在唱原板時,有的等過門,有的不等過門,一看他的肩膀就知道了。”(《中國京劇》2004年4期)體現(xiàn)了京劇音樂不同于一般的“純音樂”,來自戲劇的情節(jié),又從屬于情節(jié),必然受到一定的人物性格和規(guī)定戲劇情境的制約。京胡伴奏“不看譜”,要看演員的“氣口”、情感,要根據(jù)劇情的要求,正是適應(yīng)了京劇的綜合藝術(shù)美的自身藝術(shù)規(guī)律。同時,也反映了京劇形成時期,“花部亂彈”的民間性特征和傳統(tǒng)戲階段京胡伴奏的思維方式。但傳統(tǒng)并非是一成不變的,而是強化藝術(shù)發(fā)展過程的一個重要因素。傳統(tǒng)不是代代相傳的一切遺產(chǎn),而是在這個遺產(chǎn)范圍中的選擇過程的結(jié)果。

戲曲的民間性,是與專業(yè)性相對而言的。中國戲曲與歐洲歌劇同為與戲劇相結(jié)合的音樂,其發(fā)展道路卻迥然不同。歐洲歌劇是經(jīng)過專業(yè)的作曲家發(fā)展起來的,它在形式上的成熟,專業(yè)技巧的積累,是通過無數(shù)作曲家的作品體現(xiàn)出來的。中國戲曲卻不然,它是在民間音樂的基礎(chǔ)上,通過無數(shù)民間藝人的創(chuàng)作而發(fā)展起來的,民間性的根本特點是它的可變性。

從傳播學的角度看,音樂傳統(tǒng)是富于動力性的,經(jīng)常發(fā)生變革并能賦予藝術(shù)以自身的民族特性。中國戲曲藝術(shù)民間性口頭傳播方式,是使世界“三大戲劇”(古希臘戲劇、印度梵劇、中國戲曲)中,“唯一還活著的戲劇”的重要因素之一,但也存在著一定的歷史局限。

民國印本《新定九宮大成南詞宮譜》

問世于清代乾隆十一年(1747年)的《新定九宮大成南詞宮譜》,收錄了上溯唐宋,下至明清,記載了千余年的歷史文化遺產(chǎn),是一部集古代音樂之大成的煌煌巨著。作為戲曲音樂曲牌體發(fā)展、成熟的昆曲音樂,自明初至清中葉興盛了四百多年,而集南北曲之大成的《九宮大成》,正是以昆曲藝術(shù)為主要載體的藝術(shù)總結(jié)。而京劇與昆曲具有明顯的承襲關(guān)系,隨著京劇藝術(shù)的發(fā)展成熟和走向世界,曲譜傳播已成為歷史的必然。

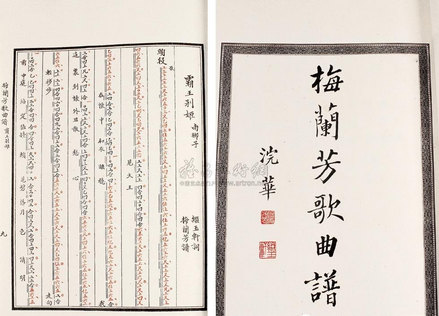

梅蘭芳歌曲譜

《梅蘭芳歌曲譜》的錄成,開創(chuàng)了用“科學記譜法”記錄和整理京劇音樂之先河。嗣后出現(xiàn)了大量的京劇工尺譜、簡譜唱段刊行本。當京劇進入新的歷史時期以來,傳統(tǒng)戲、現(xiàn)代戲、新編歷史劇的“三并舉”,使京劇音樂由“無定譜”過渡到“有定譜”的專業(yè)化的階段。京劇樂隊,也由“九根弦”的三大件,逐漸融人了小型民族樂隊,乃至大型的西洋管弦樂隊。京胡伴奏不僅要適應(yīng)演員和劇情的需要,還要受到大型樂隊和曲譜規(guī)范的制約。尤其是,電子信息給京劇藝術(shù)帶來的巨大變革,使京劇音樂的曲譜傳播逐漸代替了傳統(tǒng)的口頭傳播方式。

在新的形勢下,很多專業(yè)琴師走進了“票房”、熒屏,面臨著新的挑戰(zhàn),我們在電視的京劇活動中,可以清楚地看到,京劇樂隊面前都有譜臺,而京胡琴師由于傳統(tǒng)觀念的束縛,不敢正視曲譜,而是在不得不看的情況下偷覷幾眼,以免被人說是“外行”。在央視“戲迷俱樂部”、“過把癮”等欄目中,京胡琴師總還有個準備時間,而在“票房”活動中,京胡琴師如坐針氈,如考級一般,不知功力深厚的“ 票友 ”們會唱什么戲、什么行當、什么流派的唱段,真是難以適從。因此在“票房”中,專業(yè)琴師 “ 露怯”的現(xiàn)象經(jīng)常出現(xiàn)。如有位專攻老生戲的專業(yè)琴師,在為張派演員伴奏時,在場上就停了四、五次;在為一位“票友”伴奏《白毛女》四平調(diào)時,一句“見喜兒”后面的過門,就“墊”個沒板,“沉沉睡”一句就無法“張嘴”。這并非琴師的水平問題,而是李少春先生,把傳統(tǒng) [四平調(diào)] 的“眼”上唱,改為“板”上唱的原故。如果看一下曲譜,就不會出錯。

再如京劇名家李維康去上海演出《四郎探母》時,琴師張素英與上海一位名琴師,各拉半場戲。這位上海琴師因不熟悉李維康的唱腔,提前背譜,但因時間緊迫,演出時就把曲譜放在觀眾看不到的位置。需要時還要回過頭來看譜,一時傳為新的 “ 梨園軼事”。

但是,京劇音樂博大精深,是中國戲曲音樂冗延、發(fā)展的集大成者,是板式變化體戲曲音樂結(jié)構(gòu)成熟的標志,京劇音樂唱腔,不僅行當齊全,而且流派紛呈,更為繁難的是,各流派中還要分各支派,如程派唱腔,就有幾十出戲之多,每出戲程先生本身就有早期、中期、晚期的不同。他的弟子趙榮琛、王吟秋、李世濟等,在繼承的過程中,都有不同程度的發(fā)展,形成了各自不同的唱腔。不用說演奏各流派的唱腔,就是專工程派的專業(yè)琴師,也不可能“背譜”演奏全部程派戲。他(她)們都有自己的專業(yè)琴師,如趙榮琛的琴師沙韶春、李世濟的琴師唐在炘等都各具特色。再如張(君秋)派唱腔,是相對固定的,但是“音配像”、錄音帶以及《何順信琴譜》,在唱腔、京胡伴奏譜上都有很大的變化和不同。

有人會說,這正是京劇唱腔“無定譜”的美學特征。但是京胡琴師所面對的是,各歷史時期不同行當、不同流派的音響資料和廣大以“錄老師”為標準的京劇“票友”,哪怕是一個“過門”或“小墊頭”,都是固定的;如果拉的與錄音不一樣,他(她)們就會說“張不開嘴”。我們所看到的京劇演唱會或強強聯(lián)合的“空中劇院”,每位專業(yè)演員都有各自的專業(yè)琴師。因此,對于專業(yè)琴師來說,長期專工一個或幾個流派的唱腔,要求“背譜”演奏達到“意在手之先”的藝術(shù)境界,是京劇音樂具有戲劇、音樂雙重屬性,最能體現(xiàn)戲劇中人物音樂形象的表現(xiàn)方式。但在“本工”以外適當?shù)亍翱醋V”伴奏,也是適應(yīng)“票房”活動的最佳選擇。

在文化多元化的歷史條件下、京劇音樂藝術(shù)以及京胡伴奏,既面臨著新的挑戰(zhàn),也存在著新的機遇。對于戲曲理論研究者來說,應(yīng)從美學理論的高度,去評析和總結(jié)傳統(tǒng)戲音樂以及傳統(tǒng)理念的得失,探索傳統(tǒng)原生態(tài)與現(xiàn)代時尚的有機結(jié)合,在順應(yīng)藝術(shù)自身發(fā)展規(guī)律的前提下,“與時俱進”,推動京劇音樂的繼承和發(fā)展。

精品視頻課程推薦

相關(guān)內(nèi)容

- 人物 | 盛宗亮:音樂家要讓作品“活”起來2017-7-5

- 讓高雅藝術(shù)滴灌孩子們的心田2016-12-21

- 中國音樂產(chǎn)業(yè)“破局”正當時 2016-12-16

- 文藝院團管理亟須轉(zhuǎn)型升級 2016-12-16

- 用民族音樂為世界講述中國故事2016-12-15

- 用音樂震撼每個人的心靈2016-12-14

熱點文章

樂器

撥浪鼓

撥浪鼓,古稱鞉鼓。藏、納西、蒙古、 滿、漢等族棰擊膜鳴樂器。藏語稱達克、繞魯、熱巴窮格...

選購二胡木材怎樣區(qū)別

從木料上說,上上品當然是高密度的紅木了。紫檀木、花梨木、酸枝、烏木、雞翅木均可,其中紫...

名稱:中音在線

名稱:中音在線